当院は予約優先制となっております。緊急時および急患の方はお電話ください。

045-951-2380

診療時間:9:00〜12:00 / 16:00〜19:00

口と歯に関するトラブルはペットで最もよく見られる疾患の一つです。3歳以上の犬と猫の80%以上が歯周疾患を患っているとの報告もあります。このコラムでは、歯周病の予防を目的として、当院で行っている歯石除去(スケーリング)と家でのケアの方法についてまとめたいと思います。

左:歯石が付着し、歯肉炎を起こしている口腔内

右:歯石を除去した後の口腔内

動物を取り巻く生活環境の改善や獣医療の発展に伴いペットも高齢化が進み、歯周疾患をもつ動物は今後も増えていくことが予想されます。重度な歯周病は、口臭や歯の痛みだけでなく、歯周病菌が血管内に侵入し、心臓、肝臓、腎臓などに感染症を引き起こし、慢性病変となることがあります。また逆に、全身性の疾患から歯周の悪化を招くこともあります。たかが歯周病と軽視せず、早期から予防することが健康的に長生きするために重要となります。

当院の予防歯科では、歯石だけの除去を目的としていません。歯と歯周組織を細かに評価し、見えていない歯周ポケットに付着している歯垢の除去や歯の表面の研磨(ポリッシング)を行い、歯石の再付着を極力防ぐよう行います。また、場合により歯のレントゲン撮影を行い、歯根部の状況を確認し、歯としての機能が保持できるかどうかを評価します。

1.口腔内の確認 歯石の付着具合と歯肉炎の程度を評価します。普段よく見えない奥歯の裏側も観察します。

2.スケーリング 超音波スケーラーにより歯石、歯垢を除去します。

3.ルートプレーニング 見えていない歯周ポケットの歯垢を除去します。

4.ポリッシング 歯の表面の凹凸を研磨します。歯垢の再付着を防ぐために行います。

5.最終確認 歯垢の残りがないかを隅々まで確認します。

当院では、歯科処置のすべてを全身麻酔下で行い、獣医師が処置を行います。

見えている歯石だけを取り除くことは無麻酔でもできるかもしれません。ただそれは、きれいにしたように感じるだけであり、治療にならず、時に歯自体に悪影響を及ぼすことがあります。なにより、動物に恐怖や痛みを与え、大きな事故につながりかねません。

一本一本の歯の歯周ポケットまで歯垢を除去し、歯石を取り除いた後にできる凹凸を研磨することで歯石の再付着を防ぐことが、予防歯科において重要であると考えています。

日本獣医師会、日本小動物歯科研究会、アメリカ獣医歯科学会で麻酔下での歯科処置の重要性が以下にまとめられています。興味のある方は参考にしてみてください。

日本獣医師会ホームページ Q&A 無麻酔下の歯石除去について (外部リンク)

日本小動物歯科研究会・アメリカ獣医歯科学会 無麻酔で歯石をとる?! (外部リンク:PDFファイル)

注意

近年、獣医師以外による無麻酔歯科治療が施術されており、弊害が多数報告されています。十分にご注意下さい。

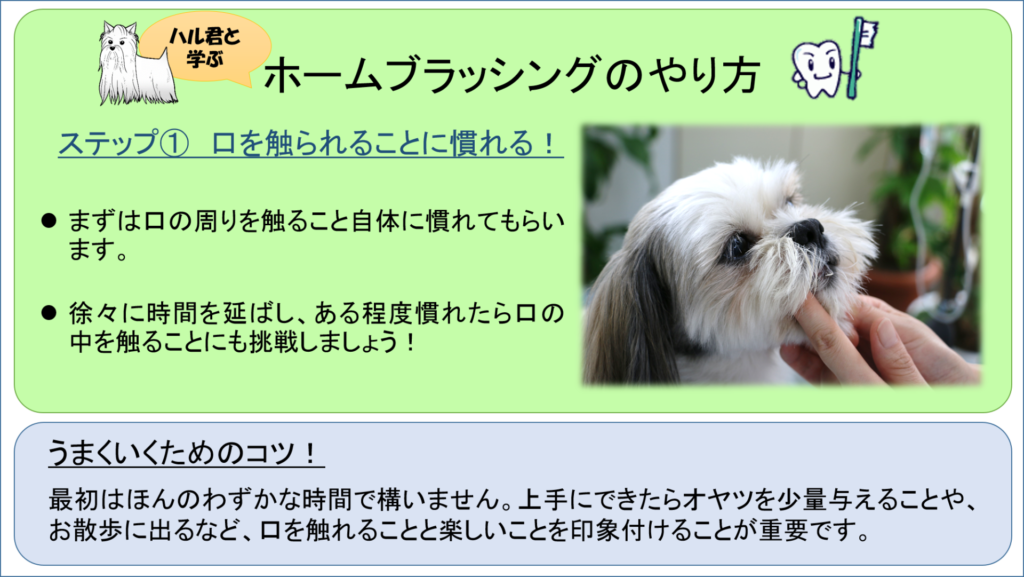

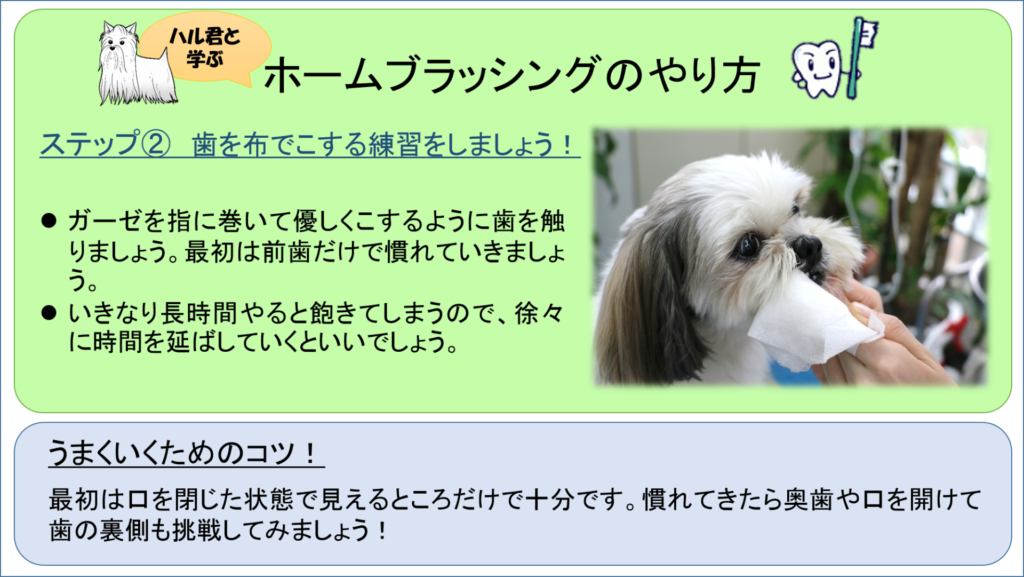

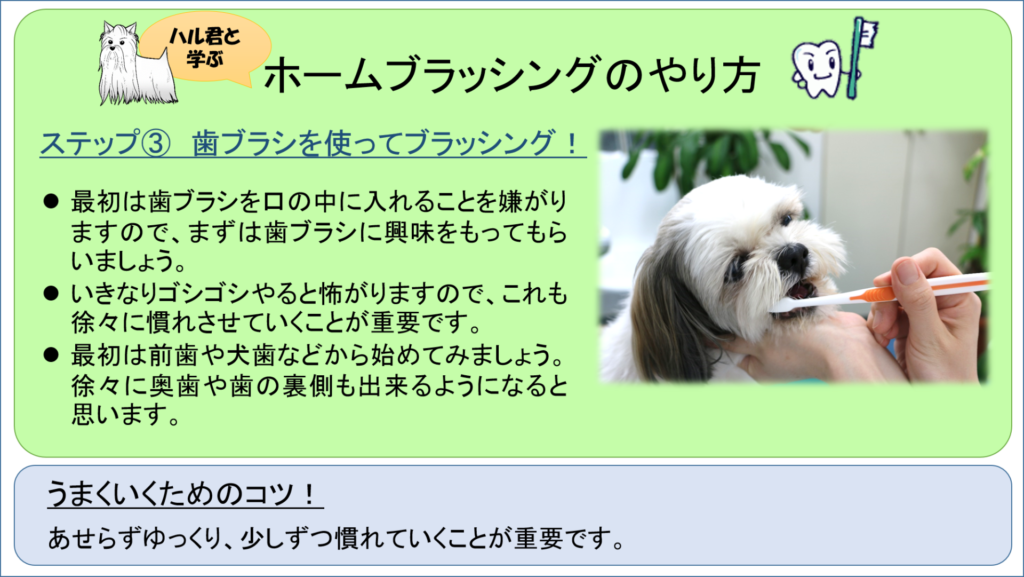

歯周病予防を成功させるための最も重要なポイントは、家でのデンタルケアにつきます。これは、ブラッシングの習慣がない動物に、いきなり歯ブラシでゴシゴシすると、口の中を触らせること自体を嫌がるだけでなく、信頼関係も傷つけてしまいかねません。当院では、以下の3つのステップで徐々に慣れていく方法をお勧めしています。

どうしてもはみがきが苦手な場合は、下記のような歯磨き用のグローブやビーフフレーバーやシーフードフレーバーの歯磨きペーストもあります。飼い主さんもわんちゃんも楽しく習慣づけられるといいですね。