当院は予約優先制となっております。緊急時および急患の方はお電話ください。

045-951-2380

診療時間:9:00〜12:00 / 16:00〜19:00

REGENERATIVE MEDICINE

再生医療とは機能障害や機能不全に陥った生体組織・臓器に対して、細胞や人工的な材料を

積極的に利用して、その機能の再生をはかるものです。再生医療は現在臨床研究の段階にあり、安全性・有効性を集めている治療法です。

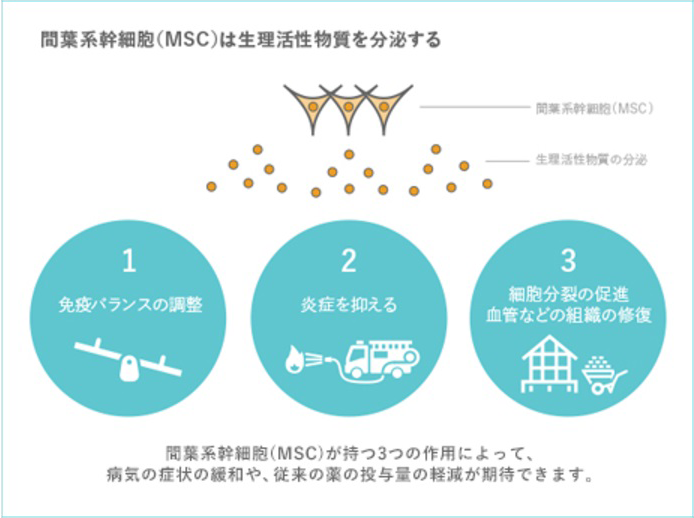

当院で実施している再生医療は、主に脂肪組織に多く含まれている間葉系幹細胞(かんようけいかんさいぼう)を使用した治療法になります。この幹細胞とは体のいろいろな器官や臓器に分化することができる細胞のことで、様々な生理活性物質を分泌することで炎症の抑制や組織の修復などをおこないます。

当院での再生医療は、あらかじめ採取した幹細胞を体外で増殖させ、体内に投与することによって行います。

※PARMホームページより転載

私が再生医療に出会ったきっかけは学生時代にさかのぼります。2012年にiPS細胞(人工多能性細胞)がノーベル賞を受賞する以前、さまざまな細胞に分化できる幹細胞が

医療分野や創薬分野に大きな期待がかかり、活発に研究されていた時代でした。私はこれらの幹細胞の多様な機能や有望視される治療効果に興味をもち勉強していました。

その時は新しい時代の治療の一つになりそうだなという

程度の認識で、実際に動物医療においてどのような疾患に応用できるのか未知の状態でした。

私が臨床現場に出てから、さまざまな動物たちの治療を

行っていく上で、時々、回復の見込みのない病気と出会うことになりました。いろいろ試みて何か他にできることはないかと忸怩たる思いがありました。当時はまだ、動物の世界においても研究段階でしたが、間葉系幹細胞を培養し投与することで、一部の回復の見込みに乏しい疾患が回復する例があることを知り、その技術と知識を身につけたいと思いました。幸いにも大学院生の頃、細胞培養の経験があり、間葉系幹細胞の採取、培養、精製の技術はすぐに

身につけることができました。

そしてはじめて治療に応用したのは、椎間板ヘルニアで

歩くことができなかったダックスフントに対してでした。

治療効果は絶大でした。どのような治療に対しても反応がみられず、後ろ足を動かすことができなかった子が、細胞の投与により小走りしてボールで遊べるようにまで回復しました。

幹細胞投与前

幹細胞投与後

別の例では、慢性腎不全のダックスフントに対し細胞投与したところ、驚くことに腎機能の指標に大きな改善がみられました。

この時、幹細胞による治療が今後の動物医療の一つの柱になるかもしれないと可能性を感じました。この慢性腎不全の犬の症例については学会発表を行い、ありがたいことに学会賞をいただくことになりました。

その後も細胞投与を治療に応用しましたが、すべての症例で効果があるわけではないことも分かりました。横浜に戻ってからも、少しずつではありましたが難治性疾患に対し細胞投与による

治療は実施していましたが、この度、横浜旭どうぶつ医療センターを設立し、いつでも再生医療を

実施できるよう環境を整えることができました。

犬や猫に対する再生医療は、確立された治療ではなく試験研究の段階にある治療法です。

当院は再生医療に対する取り組みとして、動物再生医療技術研究組合(PARM)に加入しております。

PARMでは、農林水産省、経済産業省の認可を得て設立された組織で、再生医療の実用化に向けて産官学の専門家や獣医師が連携し、臨床研究を行っています。

当院で再生医療を行う際に使用する幹細胞は、PARMのヒトの再生医療の基準を踏まえた設備・規格等で、適切に清浄度管理された細胞培養施設にて培養された細胞で、安全性が担保されています。

投与するための幹細胞は、最短3日後での投与が可能な流通を確保してあります。また、一部の

疾患の投与においては最短当日投与が可能な環境を整えることができています。細胞の投与は

静脈内に投与する方法や、患部に直接投与する方法があります。

現在は犬と猫のみが投与対象となっています。これは臨床研究であるため対象動物、対象疾患、そして投与可能な条件が決められているからです。それぞれの対象疾患は以下(2024年12月

現在)になります。投与可能な条件は獣医師にお尋ねください。

| 消化器疾患 | 慢性腸症 |

|---|---|

| 肝胆膵疾患 | 肝炎、膵炎 |

| 血液疾患 | 免疫介在性溶血性貧血(IMHA) 免疫介在性血小板減少症(IMTP) 非再生性免疫介在性貧血(NRIMA) 赤芽球癆(PRCA)、再生不良性貧血(AA) |

| 内分泌疾患 | 糖尿病 |

| 泌尿器疾患 | 慢性腎臓病、急性腎障害 |

| 神経疾患 | 椎間板ヘルニア、非感染性髄膜脳脊髄炎、外傷性脊髄損傷 |

| 骨・関節疾患 | 関節炎(変形性関節症・免疫介在性多発性関節炎) 【血小板】変形性関節症 |

| 皮膚疾患 | アトピー性皮膚炎、天疱瘡(尋常性、落葉状) |

| 眼科疾患 | 乾性角結膜炎 【血小板】乾性角結膜炎、角膜潰瘍 |

| 消化器疾患 | 慢性腸症 |

|---|---|

| 肝胆膵疾患 | 肝炎、膵炎 |

| 血液疾患 | 免疫介在性溶血性貧血(IMHA) |

| 内分泌疾患 | 膵炎続発性糖尿病 |

| 泌尿器疾患 | 慢性腎臓病、急性腎障害 |

| 呼吸器疾患 | 喘息 |

| 神経疾患 | 非感染性髄膜脳脊髄脳炎、外傷性脊髄損傷 |

| 骨・関節疾患 | 関節炎(変形性関節症・免疫介在性多発性関節炎) |

| 皮膚疾患 | 天疱瘡(尋常性、落葉状) |

| 口腔疾患 | 慢性口内炎 |

| 眼科疾患 | 猫伝染性腹膜炎※wet型のみ |

また当院では、幹細胞投与の他、イヌ血小板由来成長因子の投与も実施しています。上記の

【血小板】と表示されている疾患が対象になります。こちらは犬のみが対象となります。投与

可能な条件は獣医師にお尋ねください。

動物の種類、体重、検査内容などにより費用の総額は変わります。お気軽にご相談ください。

一例として以下の動物での費用の概算を算出しましたので参考にしてみてください。

再生医療とは、どんな治療ですか?

再生医療とは機能障害や機能不全に陥った生体組織・臓器に対して、細胞や人工的な材料を積極的に利用して、その機能の再生をはかるものです。身体が本来持つ自然治癒力を

利用することが大きな特徴です。

再生医療は安全ですか?効果はありますか?

再生医療の多くは、まだ安全性・有効性を集めている段階です。そのため、標準的な治療法として承認されるまでには、今後数年以上経過を追っていく必要があります。

しかし、一般治療において効果・改善が見られない一定の疾患を対象に、主に体の炎症を抑えることで状態の改善を期待することが出来ると考えられています。

幹細胞治療はどういったメカニズムで効果があると考えられているのですか?

ほ乳類の身体には、幹細胞と呼ばれる細胞が存在します。中でも、体性幹細胞と呼ばれる細胞は身体の組織へ細胞を供給したり、身体の環境を整えたりする役割をもっています。幹細胞療法はこの体性幹細胞を体外で人工的に培養し身体に投与する治療法で、身体が

本来持つ自然治癒力を利用する治療法です。特に体性幹細胞のうち間葉系幹細胞は、骨や脂肪、軟骨、血管などの様々な組織に分化できる能力を持つほか、サイトカインと呼ばれる生理活性物質を分泌し、免疫のバランスを調整したり、炎症を抑えたり、身体の組織を修復したりする働きを持ちます。細胞治療はこの間葉系幹細胞の働きを利用することで、病気の症状の緩和や従来の薬の投与量の軽減などの効果が期待されています。

再生医療で考えられるリスクは、どのようなものがありますか?

一般的に考えられるリスクとして、再生医療には生きた細胞を扱うことや製造工程で多様な材料等を使用するため、①アレルギーを起こす可能性があること、②間葉系幹細胞の投与により投与前検査では検知できないような体内の微小な腫瘍の増大の可能性があること、③感染症に罹患する可能性があること、などです。また、新しい治療法であるため、

これまで考えられてこなかった未知のリスクが存在する可能性もあります。これまで、数%程度で消化器症状、発熱、食欲不振などの症状が報告されていますが、死亡等の重篤な副作用は現在までに報告されていません。なお、幹細胞治療に限らず、どの治療で

あっても医療行為である以上リスクや副作用があります。

再生医療の話を聞きにだけ病院に行ってもいいですか?

大丈夫です。予約を取って御来院ください。いままでの治療データや内服中の薬がありましたらご持参ください。相談にはカルテの登録が必要になります。

細胞投与の費用はどれくらいかかりますか?

費用は疾患によって変わります。細胞を投与する動物の体重や投与法によっても異なります。一例を示しましたので参考にしてみてください。詳細は病院までご相談ください。

治療はどれくらい時間がかかりますか?入院は必要ですか?

点滴投与の場合、細胞投与の前後の点滴を合わせて約6時間程度です。投与の前後に検査を行いますので、半日程度お預かりにて治療します。ただし、動物の状態や疾患の種類により入院治療となる場合があります。詳細は病院までご相談ください。